Dans un écrin de verdure, à proximité de la fontaine Saint-Iltud [*],

l′église paroissiale de Coadout doit très probablement son patronage à son

appartenance à l′évêché de Dol sous l′Ancien

Régime 1. Abbé-fondateur du

monastère de Llaniltud dans le Glamorgan au Pays-de-Galle

(Grande-Bretagne), saint Iltud fut en effet le maître de saint Samson qui, selon la tradition,

fonda l′évêché de Dol au Vème siècle. Si le culte

de saint Iltud est attesté dans plusieurs paroisses du secteur, à l′instar de

Pabu, Squiffiec ou Landebaëron, la tradition locale rapporte que le saint avait coutume de venir

prier à Coadout en compagnie de saint Briac et qu′à ce titre l′empreinte de ses

genoux est restée gravée dans la pierre d′un ancien dolmen 2.

Fondée par les seigneurs du Bois-de-la-Roche, l′église paroissiale

Saint-Iltud est un édifice du XVIIème siècle, en partie

remanié au XVIIIème siècle et restauré au début

du XXème siècle. Dans sa notice consacrée à la

présentation de l′église 3,

René Couffon relate ainsi que le clocher, placé initialement au centre de

l′église, menaçant de tomber en 1662, il fut décidé la

même année de le déposer et d′en construire un nouveau à

l′ouest. Conçu par les architectes guingampais Alain et Vincent Labat, ce

nouveau clocher fut dressé par Jean Daniel de Coadout. C′est à

l′occasion de ces travaux que furent apposés le cadran solaire, portant

selon René Couffon le millésime 1664, ainsi que les armes de Philippe de

Liscouët, alors seigneur du Bois-de-la-Roche 4.

Toujours selon la même source,

c′est en 1689 que les vitraux furent montés par un dénommé

Lagrange, tandis que la sacristie, reconstruite depuis, fut édifiée en 1697

par Yves Féjan. En souvenir de cette campagne de construction, l′actuelle sacristie

conserve au-dessus de la porte d′entrée l′inscription suivante :

1697 R. FOLLET Rr *

[* Recteur ]

Au cours du XVIIIème siècle, une restauration fut engagée le 10 avril 1768

par les maçons François Piriou, René et Guillaume Daniel,

ainsi que les charpentiers Francois Famel, Jean L′Hostellier et Yves Piriou.

Cette restauration achevée, nous signale René Couffon, une nouvelle

sacristie fut construite en 1772 d′après les plans dressés par

François Le Bihannic. Les travaux furent alors exécutés par

Guillaume Le Flohic sous la direction de l′ingénieur Anfray.

Enfin, le clocher fut restauré au début du XXème siècle,

ainsi que permet de l′attester le millésime 1912 gravé sur un écu.

Les travaux, entrepris sous l′égide de l′abbé Goasdoué, recteur de

la paroisse de Coadout, furent alors réalisés par l′architecte guingampais Georges-Robert

Lefort 5. La bénédiction

de l′église nouvellement restaurée eut lieu le 3 mai 1914.

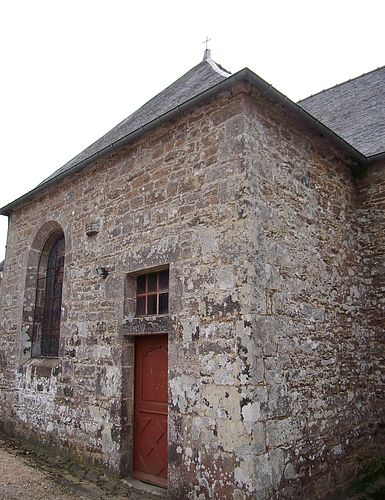

Au fond d′un vallon, principalement édifiée en moellons de granite, l′église paroissiale

Saint-Iltud occupe la partie méridionale d′un enclos ouvert au nord d′un portail à deux piliers

flanqués autrefois d′un échalierDans

un enclos paroissial, l′échalier désigne un accès barré par une pierre plate

dressée verticalement, facile à enjamber et précédée d′un degré.

Cet échalier préservait ainsi l′espace sacré de toute intrusion animale..

Conçue sur un plan en croix latine, elle est composée

d′une nefPartie d′une

église de plan allongé comprise entre le massif antérieur et le transept ou le choeur. La nef désigne le

vaisseau central. à vaisseau unique, d′un transeptCorps

tranversal formant une croix avec le corps longitudinal de l′église. et d′un choeurPartie

de l′église réservée au clergé. sur lequel est greffée une

sacristieLa sacristie désigne le local où sont entreposés

les vases sacrés, les objets lithurgiques, les vêtements sacerdotaux, etc.

à pans coupésLe pan coupé est la partie d′un mur, peu

développée en longueur, remplaçant en théorie l′angle à la jonction des deux murs.

Chaque pan coupé est ici ajouré d′une baie, à savoir une porte à droite - celle dont le linteau

porte le millésime 1697 - et une fenêtre barreaudée à gauche. De plus, la toiture de la sacristie est

agrémentée d′un égout retroussé

L′égout d′un toit désigne la partie inférieure du versant. Cet égout est qualifié

de « retroussé » lorsque le versant est brisé de façon que la pente de l′égout

soit moins forte que la pente du versant..

A droite du bras du transept, dont la façade antérieure reçoit une porte d′entrée

à traverse d′imposteLa traverse d′imposte

désigne l′élément horizontal d′un bâti dormant divisant la baie.,

l′élévation nord de l′église paroissiale Saint-Iltud

accueille en outre la chapelle des fontsLa chapelle des fonts désigne le lieu

qui accueille les fonts baptismaux ou la cuve au-dessus de laquelle est administré le baptême..

Comme le suggère l′analyse architecturale, étayée par la lecture de

l′extrait du plan cadastral parcellaire de 1822, cette partie de l′église fut

très probablement rapportée aux alentours de 1900.

Mais, la particularité de l′église Saint-Iltud tient à

la présence d′un clocher en maçonnerie appartenant à

la catégorie des clochers de « type

Beaumanoir »Du nom de l′atelier morlaisien qui mit au point cette formule

originale à la fin du XVème siècle. Ce modèle de clocher a perduré

en Bretagne jusqu′au XVIIIème siècle, voire au-delà. qui connurent

un succès dans le Trégor à partir de la fin du Moyen Age.

Le massif antérieur de l′édifice consiste, en effet, en une tour centrale

rectangulaire dans-oeuvreSe dit d′un

corps de bâtiment totalement engagé dans un autre corps de bâtiment plus

important flanquée à droite d′un escalier en vis en maçonnerie desservant

un clocher à trois baies. Cette tour est affirmée par deux puissants contreforts

antérieurs qui s′élèvent de part et d′autre de l′entrée

jusqu′à une terrasse en encorbellementSurplomb

allongé porté par une suite de supports (corbeaux, consoles, têtes de solives, etc.)

couronnée d′une balustradeTout garde-corps

formé par une file de balustres est une balustrade. Le balustre est un petit support vertical en

répétition dans un garde-corps. sur modillons agrémentée de

gargouillesConduit d′évacuation des eaux.

en forme de canon.

A l′instar de nombreuses églises de la région, cette tour accueille donc un clocher

à trois baies recevant chacune une cloche. Deux baies jumelées sont ici surmontées

d′une seconde terrasse supportant un campanilePetite

construction de plan centré placée au faîte d′un toit et recevant une cloche.

Cantonnée d′un pinacleUn pinacle est un

amortissement élancé de plan carré ou polygonal terminé en cône ou en

pyramide à chaque angle, cette terrasse est, en outre, agrémentée sur les

quatre côtés d′une balustrade factice formée par une file de balustres reliant

deux corniches moulurées faisant office de socle et d′appui.

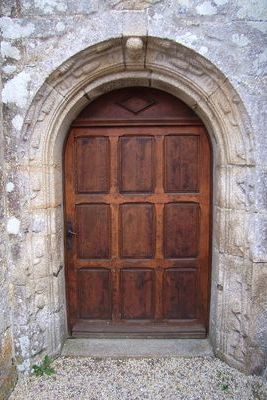

Entre les deux contreforts antérieurs, l′entrée en plein-cintre est surmontée des armes du donateur

Philippe de Liscouet [*] et d′une niche à statue vide

agrémentée d′une consoleUn support de forme quelconque

moulurée et d′un daisLe dais désigne une couverture en

surplomb protégeant l′emplacement réservé à une statue dont la face est ornée

de croix latines en relief. En outre, chaque ébrasement extérieur de la porte est ornée d′un décor

végétal en demi-relief, figurant vraisemblablement des pommes de pins accrochées à une branche dont la

base sort de la bouche d′un batracien, crapaud ou grenouille, pour rejoindre la clé de l′arc ornée

d′un mascaronOrnement représentant une figure humaine.

Ici le sculpteur a manifestement fait preuve de fantaisie, à moins d′avoir répondu à la demande d′un

commanditaire tout aussi fantaisiste.

Près du contrefort antérieur gauche, le regard du visiteur pourra enfin s′arrêter

sur un bénitier, ainsi qu′une ouverture chanfreinée de forme rectangulaire verticale

qui, avant d′être obstruée par l′édification de la chapelle des fonts, permettait

aux lépreux d′assister à l′office. Cette ouverture était de la sorte dénommée

le « trou des lépreux », toul al laour en breton 6.

1. TANGUY, Bernard. Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes-d′Armor : origine et signification. Douarnenez, Ar Men-Le Chasse Marée, 1992, p. 49.

2. Id., p. 49.

3. COUFFON, René. Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1939, p. 83-84.

4. Ces armes figurent également sur les bras nord et sud du transept [*].

5. FLOHIC EDITIONS. Le patrimoine des communes des Côtes-d′Armor. Charenton-le-Pont, Flohic Editions, 1998, vol. 1, p. 386.

6. COUFFON, René. op. cit., p. 84.