Préambule :

Une intervention intitulée « le monde cistercien et l′abbaye de Coatmalouën : regards

sur un site redécouvert » a eu lieu le 8 mai 2010 à l′abbaye de Coatmalouën

dans le cadre du cycle de conférence « Histoire et Patrimoine du Pays de Guingamp ».

« Regards sur un site redécouvert » car, depuis quelques années, les vestiges de

cet ancien ensemble abbatial font l′objet d′une action de réhabilitation et de valorisation initiée

par ses propriétaires et l′association des « Amis de Koad Malouen ». Mise en oeuvre

à force de volontarisme, cette action est menée avec l′appui financier de l′Etat (

DRAC Bretagne, Conservation Régionale des Monuments Historiques) et des collectivités territoriales (Conseil

régional de Bretagne, Conseil général des Côtes d′Armor).

Il n′est donc pas anodin qu′une conférence ait eu lieu à Coatmalouën. Cette intervention

sur site, toute empreinte de la méthodologie de l′InventaireL′Inventaire a été

fondé en 1964 par André Malraux sous le titre d′Inventaire général

des monuments et richesses artistiques de la France. Inscrit dans la loi n° 2004-809 du 13 août

2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il a été

transféré aux Régions. Désormais appelé Inventaire

général du patrimoine culturel, l′Inventaire « recense, étudie

et fait connaître » les éléments du patrimoine qui présentent un

intérêt culturel, historique ou scientifique. Le champ d′investigation

concerne l′ensemble de la production architecturale humaine sur la totalité

du territoire national : architecture, urbanisme, objets et mobilier, qu′ils soient publics ou

privés, sur une période allant du Vème siècle à trente ans avant

la date de l′enquête. L′Inventaire est une recherche de terrain qui observe, analyse

et décrit les oeuvres sur site en s′appuyant sur les sources d′archives et la

bibliographie disponibles.

Voir Xavier de Massary et Georges Coste, Michel Melot (dir.),

Hélène Verdier (dir.), Principes, méthode et conduite de l′Inventaire

général, éditions du Patrimoine, Documents et méthodes n° 9, Paris

2001. privilégiant approche topographique, approche analytique et descriptive, peut

apparaître, à bien des égards, comme l′expression de ce volontarisme ayant

trouvé un écho favorable auprès du Pays de Guingamp.

Introduction :

Au coeur de l′Argoat, dans la commune de Kerpert, l′ancienne abbaye Notre-Dame de Coatmalouën est un édifice à l′état de vestiges majoritairement daté des XVIIème et XVIIIème siècles. Protégés au titre de la législation sur les Monuments historiques depuis le début des années Soixante [1], ces imposants vestiges rappellent aux visiteurs combien ce lieu est chargé d′histoire : au regard de leur valeur symbolique, ils sont autant d′éléments tangibles d′une histoire pluriséculaire rythmée par la vie d′une communauté de moines affiliés à l′ordre de Cîteaux.

Dans le sillage de la période révolutionnaire, puis de l′épanouissement de

l′esprit romantique au cours de la 1ère moitié du XIXème

siècle, ces vestiges n′ont d′ailleurs pas manqué d′éveiller la curiosité

des promoteurs de la cause patrimoniale. En 1837, dans un contexte marqué par les premiers repérages

des monuments « dignes d′intérêt » - l′inspection des Monuments historiques était en place

depuis 1830 et Prosper MériméeProsper

Mérimée (1803-1870), écrivain et homme politique français nommé

inspecteur général des monuments historiques en 1834. en avait la charge depuis 1834 -, le

Chevalier de Fréminville écrivait :

« Je souhaitai principalement visiter la fameuse abbaye de Coatamalouën fondée en 1142 par Alain,

comte de Penthièvre et dont les Annales de Bretagne font si souvent mention. Cette abbaye est située

à trois lieues et demie de Guingamp dans la commune de Saint-Gilles-Pligeaux. Quel désappointement

fâcheux j′éprouvai en arrivant ! Il n′existe plus le moindre vestige de ses anciens

édifices, plus la moindre trace de l′église ni du cloître. Tout ce qu′on y voit

encore debout consiste dans la façade d′un vaste bâtiment moderne d′une fort belle

architecture, et qui, quoique moins imposant que celui de l′abbaye de Bégard, n′est pas

dépourvu de magnificence. Au milieu du fronton, je remarquai un grand écusson des armes de Bretagne

pleines, ce qui me parut assez singulier sur un édifice érigé sous Louis XIV »

[2].

Emboîtant le pas du Chevalier de Fréminville, non sans exprimer une certaine

nostalgie à l′évocation du « temps des abbés » -

comme si ce temps fut un âge d′or - Benjamin Jollivet consignait dans ses écrits

les lignes suivantes vers le milieu du XIXème siècle :

« L′abbaye de Coëtmalouen, fondée en 1142, par Alain le Noir,

comte de Penthièvre et de Richemont, et comblée de dons magnifiques par

Conan IV, duc de Bretagne, n′existe plus ! A peu de distance de la route de Guingamp

à Corlay, sur la droite, entre Sainte-Marie et Saint-Gilles-Pligeaux, on peut voir encore,

il est vrai, la façade d′un édifice aux proportions grandioses et d′une

remarquable architecture ; mais ce n′est là qu′un cadavre affreusement mutilé,

et il faudrait une imagination puissante pour pouvoir avec ce lambeau respecté par le temps,

reconstruire en pensée l′église et le cloître, distribuer les dortoirs,

les cellules, tracer les cours et les jardins, relever les étangs détruits,

enfin repeupler tout cela comme au temps des abbés (...) »

[3].

Eléments d′histoire :

Manifestation du dynamisme de l′ordre de Cîteaux Ordre monastique régi par la règle de Saint-Benoît fondé dans la vallée de la Saône à la fin du XIème siècle par Robert de Molesme. Dans le sillage du renouveau du monachisme occidental initié par la création de l′ordre de Cluny en 910, cette fondation fut la manifestation tangible d′un retour aux sources d′une spiritualité marquée par la tradition des Pères du désert et par la Règle de saint Benoît (v. 480 – v. 550). Ce retour aux sources marqué par la pratique de l′ascèse s′est attaché au respect d′une vie monastique rythmée par l′accomplissement de l′ Opus Dei (l′oeuvre de Dieu) organisé autour de la célébration de huit offices liturgiques, de la lecture tant divine que scolastique et par le travail manuel., l′abbaye de Coatmalouën fut fondée, selon la tradition, au cours du 2ème quart XIIème siècle. Ses débuts sont connus par l′intermédiaire d′une copie du XVIIème siècle d′un acte de confirmation émanant du duc de Bretagne Conan IV [4]. L′acte en question, rédigé entre 1156 et 1166, relate qu′Alain Le Noir, époux de l′héritière du duché de Bretagne Berthe, titulaire de l′honneur de RichemontSitué dans le nord-ouest du Yorkshire, le comté de Richemont formait un vaste ensemble féodal créé par Guillaume le Conquérant au XIème siècle. Cet ensemble constitué d′environ 200 seigneuries fut donné à Alain Le Roux, un des fils du comte Eudes, en récompense des services fournis à l′occasion de la conquête de l′Angleterre. en Angleterre et membre de la famille des Eudonides Branche cadette des ducs de Bretagne issue de la maison des comtes de Rennes. Cette dynastie fondée par le comte Eudes, fils du duc de Bretagne Geoffroy Ier, domina les comtés de Guingamp et de Lamballe du milieu du XIème siècle vers le milieu du XIIème siècle. C′est en effet au cours du XIème siècle, très probablement vers 1034, à la suite du décès d′Havoise, la veuve du duc de Bretagne Geoffroy Ier, que le duc Alain III fit à son frères Eudes une importante donation de terres en Bretagne nord qui constitua l′assise de la puissance politique de cette famille. (voir généalogie ci-dessous), fonda vers 1143 l′abbaye de Coatmalouën en favorisant l′implantation d′une communauté de moines venus de l′abbaye de Bégard.

La tradition rapporte d′ailleurs que l′abbaye de Bégard fut fondée en 1130 par

quatre moines cisterciens venus de l′abbaye de l′Aumône, dans le diocèse

de Chartres, avec l′appui du comte Etienne, le père d′Alain Le Noir [5].

Epicentre de la diffusion de l′influence cistercienne en Bretagne, au point de recevoir le surnom de

« Petit Cîteaux de l′Armorique » [6],

cette abbaye donna naissance à cinq « filles » en seulement dix années :

l′abbaye du RelecqCommune de Plounéour-Ménez,

département du Finistère (29) en 1132, les abbayes de BoquenCommune

de Plénée-Jugon, département des Côtes-d′Armor (22) et

de Saint-Aubin-des-BoisCommune de Plédéliac,

département des Côtes-d′Armor (22) en 1137, l′abbaye de LanvauxCommune

de Bieuzy, département du Morbihan (56) en 1138, puis l′abbaye de CoatmalouënCommune

de Kerpert, département des Côtes-d′Armor (22) vers 1143.

A Coatmalouën, l′implantation de la communauté monastique aurait été

précédée de la venue d′un ermite connu sous le nom de Milon, lequel ermite

aurait donné son nom à la dénomination primitive de l′abbaye :

« Silva Melonis » [7].

La fondation de l′abbaye Notre-Dame de Coatmalouën n′a pas été

sans conséquence sur la géographie paroissiale du secteur où elle fut

implantée. Au coeur de l′Argoat, elle fut en effet fondée sur le territoire de la paroisse de Pligeau, une ancienne paroisse bretonne primitive

dont le nom est formé à partir du vieux-breton « plou », signifiant paroisse.

Située aux confins des évêchés de Tréguier, de Saint-Brieuc et de Cornouaille,

cette paroisse dépendait au spirituel de l′évêché de Cornouaille,

tandis qu′elle relevait au temporel d′une subdivision de la seigneurie de Quintin connue sous le

nom de « bailliage de Bothoa » [8].

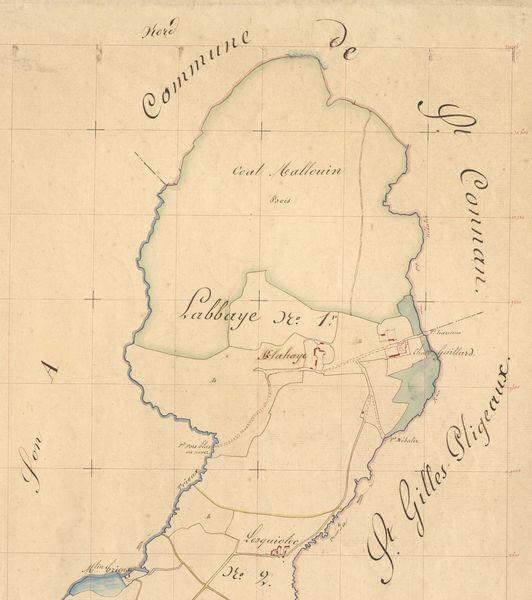

Lors de la fondation de l′abbaye de Coatmalouën, la paroisse de Pligeau couvrait une

superficie de près de 27 000 hectares : outre les actuels territoires de Kerpert et de

Saint-Connan, elle comprenait ceux de Magoar, de Saint-Nicolas-du-Pélem, du Vieux-Bourg et

de Quintin [9]. Le chef-lieu paroissial était alors l′actuel bourg de Kerpert dont

l′église était placée sous le vocable de saint Pierre dès la 2ème moitié du XIIème

siècle [10]. Compte tenu de la mention explicite

de l′église de Saint-Gilles au titre d′église paroissiale de Pligeau

en 1371 [11],

il y a donc eu un transfert du chef-lieu paroissial de Kerpert vers Saint-Gilles-Pligeaux avant cette date,

lequel transfert pourrait être intervenu à l′occasion de la fondation de l′abbaye

Notre-Dame de Coatmalouën. La copie de l′acte de confirmation de la fondation de l′abbaye

stipule que le domaine propre de l′abbaye s′étendait à l′origine

« du cours d′eau du Dourdu jusqu′à la croix de pierre placée

sur le chemin de Saint-Gilles, de cette croix en suivant le ruisseau prenant naissance au-dessous de

l′église Saint-Pierre via une autre croix jusqu′au Trieux, du Trieux jusqu′à

Probaeloc et de Probaeloc jusqu′à Tréguel » [12].

Le domaine primitif de l′abbaye s′étendant jusqu′à l′église

de Kerpert, il est fort probable que ce déplacement soit intervenu pour soustraire le chef-lieu

paroissial primitif de Pligeau à l′influence directe des moines.

A ce domaine primitif dont il paraît difficile, sinon hasardeux, d′en restituer les

limites, tout en considérant qu′il était assurément compris entre le

Trieux et le Dourdu, les possessions de l′abbaye de Coatmalouën furent augmentées,

outre d′une portion de terres léguées

par un seigneur dénommé Rouaut Pot (= Poz en breton), lesquelles terres

étaient comprises entre le Dourdu et un grand rocher situé en direction de Saint-Gilles –

le rocher connu sous le nom de « Roc′h an Boz (le rocher de Poz) –, Alain

le Noir octroya également le quart des terres de la paroisse de Pligeau et la terre de

Saint-Connan [13].

C′est dire combien l′abbaye de Coatmalouën, dont la fondation engendra

d′importantes mutations dans le secteur, fut à la tête d′un

important patrimoine foncier qui constituera jusqu′à la Révolution

sa principale source de revenu. A en juger par l′aspect monumental des vestiges

encore en élévation ces revenus furent importants.

Dotée d′un patrimoine foncier important, l′abbaye prospéra rapidement.

Comme en témoigne la participation de ses abbés à différents

événements importants de la vie politique et religieuse de la région,

elle exerça une influence manifeste dès le XIIème siècle :

Si l′indigence des sources relative aux premiers siècles de l′abbaye

pose les limites de la connaissance historique, toujours est-il que le rayonnement de

l′abbaye fut le signe d′une réelle prospérité. Car, à

ses débuts et à l′instar d′autres abbayes cisterciennes, l′abbaye

Notre-Dame de Coatmalouën bénéficia de l′aura dont jouissait l′ordre

de Cîteaux. En 1440, le duc de Bretagne Jean V accorda ainsi aux moines de l′abbaye

la concession de deux foires franches au village de l′Etang Neuf où

les moines tenaient déjà une hostellerie et débitaient le vin en franchise

aux voyageurs qui fréquentaient le chemin de Tréguier à

Vannes [21].

On situe généralement l′amorce du déclin de l′abbaye de

Coatmalouën vers le milieu du XIVème siècle. Elle fut

certainement affectée par les troubles occasionnés lors de la Guerre de

Succession de Bretagne (1341-1362) – la remise en l′état de l′abbaye

fut ainsi décidée par le Chapitre général de l′ordre de

Cîteaux en 1364 , à charge pour les abbés du Relecq et de Boquen

d′en assurer la réussite [22] –,

mais, à la faveur de l′action de l′abbé Geoffroy, la

reconstruction matérielle et spirituelle de l′abbaye fut entreprise

avec succès de 1370 à 1384 [23].

Le XVème siècle fut de toute façon une période

particulièrement prospère pour le duché. L′octroi des faveurs

fiscales du duc Jean V contribua, comme à Runan ou au Folgoët, à asseoir

le dynamisme de l′abbaye.

Le déclin de l′abbaye de Coatmalouën est plutôt à situer

au début de l′époque Moderne (XVIème siècle).

Si les guerres de la Ligue (1589-1598) contribuèrent à ce renversement de

tendance, ce sont davantage des raisons d′ordre structurel qui précipitèrent

la décadence de l′abbaye, comme elles hypothéquèrent toute

entreprise de redressement matériel et spirituel de l′abbaye au cours

des deux derniers siècles de l′Ancien Régime (XVIIème-XVIIIème s.). Au cours de

l′époque Moderne, l′abbaye de Coatmalouën fut ainsi aux prises avec de

nombreuses démêlées judiciaires résultant d′un inextricable

problème de mouvance féodale. L′abbaye originellement implantée sur une

dépendance de l′ancienne seigneurie d′Avaugour, aux confins des territoires

des évêchés de Tréguier, de Saint-Brieuc et de Cornouaille, les

seigneurs de Quintin, héritiers des droits de la maison d′Avaugour, tentèrent

à maintes reprises d′affirmer leur supériorité sur la communauté

monastique de Coatmalouën au point d′obliger celle-ci à faire valoir ses droits

au parlement de Bretagne [24].

Mais aux origines du déclin économique et spirituel de l′abbaye,

il y eut surtout le régime de la commende

Régime désignant le principe qui instaura dans le royaume de France, à la suite

du concordat de Bologne signé le 18 août 1516 entre le pape Léon X et le roi

de France François Ier, la nomination des abbés par le pouvoir royal

contre l′ancienne pratique de l′élection des abbés par les moines.

qui institua une rupture dans le mode de nomination de l′autorité abbatiale sous l′Ancien Régime.

Ce régime permit la nomination d′individus qui, sans pour autant être

ecclésiastiques et sans exercer la moindre autorité sur la discipline

intérieure de la communauté, pouvaient percevoir les revenus de leur charge.

L′abbé commendataire n′était d′ailleurs pas tenu de résider

dans l′abbaye dont il avait la charge. A partir du 2ème quart du

XVIème siècle, des personnes étrangères à l′ordre,

tels Jean de Gagny (1537-1539), François de Maulny (1543-1545) ou Charles Tiercelin (1545-1571),

furent ainsi nommées à la tête de l′abbaye de Coatmalouën.

Ce mode de désignation de l′autorité abbatiale précipita la

décadence matérielle de nombreux établissements abbatiaux, dont

l′abbaye de Coatmalouën qui connut une lente agonie architecturale jusqu′à

la fin du XVIIème siècle. Ainsi, le procès-verbal de visite

dressé en 1571 suite au décès de l′abbé commendataire

Charles Thiercelin, fit état, pour la première fois depuis le 3ème

quart du XIVème siècle, d′une abbaye en fort mauvais

état [25]. Dès l′année

suivante, la chambre des comptes de Nantes intima l′ordre à l′abbé

François de la Tour de remettre rapidement en état l′église abbatiale

et les autres bâtiments monastiques [26].

Mais un siècle plus tard, précisément en 1663, l′abbaye

était à nouveau déclarée en très mauvais

état [27].

Jean Broustel, abbé de 1662 à 1673, fit en effet dresser cette année-là

un procès-verbal des restaurations à effectuer sur les bâtiments monastiques et

obtint du roi de France la permission de faire couper les bois de l′abbaye jusqu′à

concurrence de 25 000 livres [28].

Le commissaire à la Réformation des Eaux et Forêts

refusant de donner l′autorisation d′une vente de bois supérieure

à 8 000 livres, cette entreprise de restauration fut quelque peu compromise.

L′enregistrement des lettres du roi fut différé, tandis qu′en 1669

le Parlement de Bretagne exigea que la vente des bois soit limitée à 9 000 livres.

Seule la construction de la salle du chapitre et du dortoir, connue grâce aux notes

du procureur de l′abbaye, fut entreprise [29].

L′abbé Broustel décédé en 1673, son successeur l′abbé

François Gobelin s′engagea dès sa prise de fonction à poursuivre la

remise en état de l′ensemble abbatial. La véritable remise en état

de l′abbaye n′intervint toutefois qu′au début du XVIIIème

siècle. Pierre Oger de Cavoye, abbé de Coatmalouën de 1691 à 1708, trouva

effectivement à sa prise de fonction une abbaye dont les bâtiments étaient dans

un tel état de délabrement qu′il intenta en 1692 un procès contre les

héritiers de son prédécesseur qui n′avait pas tenu ses engagements.

En dépit de son caractère onéreux, le procès intenté

par Pierre Oger de Cavoye n′empêcha pas la reconstruction du cloître et

de l′aile sud comprenant la cuisine et le réfectoire [30].

Cette reconstruction s′est poursuivie sous l′égide de Jean-Joseph languet dont

l′abbatiat, compris entre 1709 et 1753, fut celui d′un édificateur. Les vestiges

architecturaux encore en élévation en sont les principaux témoins.

Figurant sur un plan de 1748 [31],

l′aile ouest ou « bâtiment des hôtes », dont le gros-oeuvre était achevé dès

le mois de janvier 1738, fut construite au cours de la 1ère moitié

du XVIIIème siècle [32].

Les travaux furent entrepris sous la direction de l′ingénieur du Roi

De Janesson qui fut également chargé de la construction des bâtiments de

la Compagnie des Indes à Lorient [33].

L′église abbatiale figurant également sur le plan de 1748 fut construite

en lieu et place d′un sanctuaire en très mauvais état au début du

XVIIIème siècle. La pose de la première pierre entreprise

au mois de juin 1746 [34], les travaux de

gros-oeuvre furent probablement achevés en novembre 1758 sous l′abbatiat

d′Antoine-François-Joseph des Laurents [35].

Dans le même temps, les travaux de démolition de la nef de l′ancienne

église furent entrepris.

L′état actuel de l′ancienne abbaye de Coatmalouën résulte

moins des effets du temps que de l′action des hommes. Des malfaçons furent en

effet à déplorer dès le XVIIIème siècle : un

devis mentionnant des réparations à effectuer sur le logis des hôtes récemment

construit fut établi en septembre 1744 [36],

tandis que, en février 1782, un rapport de l′ingénieur des Ponts et

Chaussées Jacques Piou fit état d′importants travaux à réaliser

sur les bâtiments de l′abbaye [37].

Si de nombreux édifices furent détruits ou sévèrement altérés

au cours de la période révolutionnaire, tel ne fut pas le cas pour l′abbaye

de Coatmalouën dont la destruction intervint au début du XIXème

siècle. Confisquée au titre de bien nationalNotion

spécifique à la Révolution française, désignant la confiscation des

biens immobiliers de l′Eglise (première origine), puis d′une partie de la noblesse

(deuxième origine), et leur vente dans le but de rembourser la dette de l′Etat.

de première origine, l′abbaye, qui ne comptait que six moines à la veille de

la Révolution [38], fut offerte à

la convoitise de ceux qui voyaient dans ces bâtiments une simple carrière en

élévation. Ce fut en tout cas le sens d′une note du 1er

floréal An III20 avril 1795 qui projeta de vendre les pierres de

l′ancienne abbaye [39].

Les bâtiments furent vendus à deux reprises au début du

XIXème siècle. La première vente fut prononcée

en décembre 1805 à l′attention de Claudine-Marguerite Bodin de

Guingamp pour servir de carrière [40],

la deuxième en janvier 1806 pour Henri-Joseph Le Lepvrier, alors juge au tribunal du

district de Guingamp [41]. Par lettre

du 5 mai 1806 adressée au sous-préfet, le nouveau propriétaire,

originaire de Plésidy, notifia l′état de l′abbaye en ces

termes :

« cette maison est dans un état de délabrement tel que tous

les bâtiments sont sur le point de s′assoler, portes, fenêtres, planchers

des chambres, cloisons, poutrelles, soliveaux, presque tout a été volé

et le peu qu′il reste de ces objets est à l′abandon faute de quelques

édifices fermés où l′on peut déposer des choses

transportables » [42].

A cette époque, Henri-Joseph Le Lepvrier n′ayant pas acquitté la totalité

de la somme dûe pour l′achat de l′ancienne abbaye, cette lettre fut redigée

pour obtenir l′autorisation de procéder à la démolition d′une partie

des bâtiments pour en réparer une autre, le corps de logis principal et l′église

abbatiale [43]. Le 25 juin 1806, Henri-Joseph Le

Lepvrier fut ainsi autorisé par le préfet à « disposer de tous

les bâtiments de l′ancienne communauté de

Coatmalouën » [44].

Toutefois, au regard du coût que représentait la restauration de

l′ancienne abbaye, Henri-Joseph Le Lepvrier fit vraisemblablement démolir

une partie du bâtiment principal de l′abbaye - la façade

postérieure du logis des hôtes - qu′il fit reconstruire à

Trégrom en un lieu connu sous le nom de Manoir du Gouër, propriété

acquise par héritage, dont le logis actuel présente le chronogramme 1806

et dont certaines pièces abritent aujourd′hui deux grandes cheminées

anciennes, l′une d′entre-elles portant un blason buché surmonté

d′une mitre et entouré de deux anges.

Eléments descriptifs :

généralités

L′abbaye de Coatmalouën, dont le nom est issu du breton koat,

« bois », auquel est associé l′anthroponyme Malouan

ou Maloan [45],

est établie en bordure du Dourdu, à la lisière

du bois qui lui a donné son nom. Ce bois occupe une portion de terres d′une

superficie de plus de 120 hectares en partie délimitée par un long

méandre formé par la rencontre du Trieux et du Dourdu au nord, au lieu-dit

l′Etang Neuf.

Comme pour la plupart des établissements monastiques qui furent fondés au Moyen

Age pour répondre aux exigences morales et spirituelles des communautés religieuses,

le choix du site ne fut pas anodin. Ici, au voisinage de la grande route joignant l′Etang-Neuf

à Saint-Gilles-Pligeaux, la recherche de l′isolement - manifestation d′une

spiritualité marquée par la tradition des Pères du désert -,

associé à une forte présence de l′eau, fut un élément

déterminant à l′occasion du choix de l′implantation d′une

communauté cistercienne.

L′analyse de l′existant, objet d′une restauration, laisse entrevoir une forte

emprise de l′abbaye sur son environnement immédiat : l′existence de grandes

parcelles de terres, de murs de clôture, de jardins et de plans d′eau, comme la

présence d′un environnement fortement boisé et de bois de haute futaie,

constituent en effet autant d′éléments inhérents à toute

structure seigneuriale. L′impact de cet ensemble architectural dans le paysage n′est

d′ailleurs pas anodin, car il y a, à Coatmalouën, des aménagements fonciers

et un parti-pris de construction qui contribuent à mettre en scène et à valoriser

un ensemble architectural et ce qu′il symbolise : un établissement monastique, certes,

mais également une autorité seigneuriale.

En adéquation avec l′esprit du XVIIIème siècle animé

par un désir de rationalité en partie incarné par le savoir-faire de

l′architecte et de l′ingénieur du roi, les vestiges en élévation

suggèrent une architecture de style néoclassique marquée par un

intérêt prononcé pour l′ordonnancement et la régularité.

L′élévation antérieure sur cour du logis des hôtes, comme la

façade ouest de l′église abbatiale, présentent un aspect « monumentalement

ordonné », l′ordonnancement étant ici un auxiliaire de la monumentalité

à laquelle il donne davantage d′intensité.

A l′approche de l′abbaye nouvellement reconstruite ou en cours de reconstruction,

tentons de nous mettre un instant à la place d′un contemporain de l′abbé Jean-Joseph Languet :

la linéarité de l′axe placé au droit du logis des hôtes oblige

à focaliser le regard sur l′abbaye et notamment sur le fronton-pignon triangulaire

qui souligne l′avant-corps central. Face au logis des hôtes, l′affirmation de

l′autorité seigneuriale s′exprime non seulement à travers

l′ordonnancement à travées de la façade principale, mais

aussi à travers les armoiries de la seigneurie de Coatmalouën

- d′hermines plein avec mitre et crosses - figurant au centre

du large fronton-pignon triangulaire antérieur.

L′ancien site abbatial de Coatmalouën présente d′importants vestiges

dont l′état s′avère inégal suivant les parties. Il est ainsi

donné d′observer d′une part des bâtiments dont il subsiste la base des

murs autrefois en élévation et d′autre part des murs en élévation

à l′instar de l′église abbatiale, bâtiment le mieux conservé

de tout l′ensemble, de la façade du logis des hôtes et des communs.

Ces bâtiments sont implantés à mi-pente d′un coteau qui accuse une

dénivellation vers le sud-est, l′église occupant, conformément

à la tradition cistercienne, le point le plus élevé du site.

L′existant, objet de visites et d′interprétation, laisse entrevoir sans

ambiguïté, dans ses grandes lignes, le plan d′une abbaye cistercienne,

témoignant par-là même, au regard de la chronologie des bâtiments,

de la pérennité et de la permanence d′un modèle élaboré

aux premières heures de l′ordre cistercien. Il serait toutefois hasardeux de

considérer que les cisterciens élaborèrent un plan-type d′abbaye

transposable dans tous les lieux où s′implantèrent les communautés

monastiques. A l′instar des autres communautés religieuses, les cisterciens firent

preuve d′empirisme et adaptèrent une organisation soumise aux prescriptions contenues

dans la Règle de saint Benoît au gré des contraintes rencontrées sur

site, notamment des contraintes topographiques. Le type de plan développé par les

moines cisterciens est un plan caractérisé en premier lieu par sa simplicité

et sa fonctionnalité : à Coatmalouën, il y a ainsi, au-delà des apparences,

l′empreinte d′un esprit rationnel soucieux de maîtriser l′espace et les

éléments naturels, un esprit dont la rationalité est d′autant plus

prégnante qu′elle prend place dans un site naturel, qu′elle est visible tant en

plan qu′en élévation et qu′elle s′inscrit dans le temps. Cette

rationalité porte en elle une dimension historique.

Au premier rang des éléments constitutifs de l′ensemble abbatial,

il y a le noyau formé par le cloître. De forme carré – chaque côté

mesure ici 22,40 m – le cloître est l′élément névralgique de

l′abbaye : selon la tradition cistercienne, trois des quatre côtés du cloître

correspondent en effet à la triade anima (âme), spiritus (esprit),

corpus (corps) :

Dans la plupart des abbayes cisterciennes, l′implantation des bâtiments

réguliers suivit le même plan général. En revanche, une

fois quitté le noyau formé par le cloître, c′est la topographie

et le fonctionnalisme qui dictèrent l′agencement des autres constructions.

Eléments descriptifs :

le logis des hôtes

Parfois confondu avec le logis abbatial, le logis des hôtes forme à lui seul l′aile occidentale de l′ensemble abbatial. Cet imposant bâtiment de plan rectangulaire simple en profondeur, autrefois couvert d′un toit à croupes, mesure près de 40 m de long.

Aspectée à l′ouest, face à l′entrée primitive du site

abbatial, la façade antérieure de ce bâtiment illustre le parti-pris de

régularité du maître-d′oeuvre : rythmée par neuf

travéesAu sens large la travée

désigne une superposition d′ouvertures réelles ou feintes,

disposées sur le même axe vertical.

de baies rectangulaires verticales disposées à intervalle

régulier [46], elle est

agrémentée de quatre bandeaux de granite associés aux appuis

des fenêtres et d′une cornicheLa

corniche désigne un couronnement allongé - couronnement d′un entablement,

d′un piédestal ou d′une élévation par exemple - formé de

moulures en surplomb les unes sur les autres. Elle est habituellement horizontale.

saillante moulurée. La maçonnerie, initialement couverte d′enduit, est

édifiée en moellons de granite et schiste, les chaînes d′angles

étant appareillées en bossagele

bossage désigne la saillie d′un élément au nu de la maçonnerie..

En outre, cette façade est animée par un avant-corps central peu saillant à trois travées

doté d′un étage d′attiqueDemi-étage

carré ou habitable dont la face forme couronnement en élévation. agrémenté

d′ailerons à volutesOrnement constitué par un

enroulement en forme de spirale. amortissant un fronton-pignon

triangulaireLe fronton est un couronnement pyramidé à tympan et cadre mouluré, le cadre

étant formé d′une corniche et de deux rampants.. Il est également à

noter que cette partie haute occupant une place centrale est construite

en pierre de taille et de ce fait mise en évidence. Là, à nouveau aucun hasard,

car le fronton-pignon triangulaire porte les armes de la seigneurie de Coatmalouën

(« d′hermines plein avec mitre et crosses »).

L′avant-corps accueille l′entrée ouvrant sur un vestibulePièce

assurant la communication entre l′extérieur et les autres pièces abritant à

l′origine l′escalier de distribution

intérieurLa distribution intérieure correspond à l′organisation de l′espace intérieur d′un bâtiment :

la place des entrées, la communication entre les pièces et les étages. En la matière, l′escalier de distribution s′impose

comme un élément de premier ordre (emplacement, forme, nombre).. Si cet escalier monumental en

maçonnerie doté d′une rampe en fer forgé a disparu, une lecture de la

façade antérieure en suggère la présence, l′hypothèse

étant étayée par la documentation d′archive et par l′analyse de

l′existant : les traces de cet escalier sont en effet visibles sur le mur occidental.

On notera également la présence de vestiges d′une porte placée au

droit de l′entrée desservant, de ce fait, le cloître.

Si ce type de façade, dit « à neuf travées régulières

et à avant-corps central », suggère généralement une structure

tripartite ou à trois pièces au rez-de-chaussée, y compris le vestibule,

l′évidence n′est pas de mise à Coatmalouën. La lecture du

bâtiment depuis l′est, étayée par la lecture des plans à

disposition, invitent à considérer l′habilté du

maître-d′oeuvreCelui qui

conçoit une oeuvre (architecte, entrepreneur)..

Un élément éveille en effet le soupçon : si l′avant-corps central

et le corps latéral droit reçoivent chacun un accès central, il n′en est

rien pour le corps latéral gauche dont la travée de gauche accueille une porte. Passé

l′entrée principale, on constate que les murs-de-refendMur

porteur montant de fond, pourvu ou non de communication, formant une division de l′espace intérieur,

longitudinale et/ou tranversale., dont il subsiste des traces en plan et en élévation,

était disposés de telle sorte qu′il y avait cinq pièces inégales au rez-de-chaussée.

D′après la documentation, le logis des hôtes abritait au centre

le vestibule assurant un accès direct au cloître, une salle à gauche,

qualifiée de « salle de compagnie », un salon à droite,

dénommé le « salon à donner à manger aux hôtes »,

une pièce à gauche, appelée la « porterie », une

pièce à droite enfermant, outre le couloir desservant les cuisines

à l′arrière, la procureBureau

ou office du procureur ayant la charge de gérer et d′administrer l′abbaye.

protégée autrefois de

l′extérieur par des barreaux en fer. Ce bâtiment abritait

à l′étage trois appartements réservés aux hôtes, la

chambre du prieur et deux cabinets [47].

Un descriptif en date du 7 décembre 1790, dressé à l′issu

de la confiscation de l′abbaye, faisait état d′un

bâtiment composé « au rez-de-chaussée d′une salle,

d′un vestibule dans lequel est l′escalier, d′un salon, du passage pour

la cuisine et l′appartement de la procure ; au premier étage de trois appartements

des hôtes, de la chambre du prieur, de deux cabinets à côté et

d′un corridor régnant du côté du levant pour desservir ces

différents appartements ; au-dessus, au nord de l′impériale sur

l′escalier, sont deux mansardes, au midy un grenier »

[48].

Eléments descriptifs :

l′église abbatiale

Au nord de l′ensemble abbatial, sur le point le plus élevé du site, l′église abbatiale fut construite de 1746 à 1758. Les vestiges en élévation montrent que les plans de 1748 mentionnant le « frontispice de l′église nouvelle exécutée en partie », furent été exécutés à la lettre. On ne connaît pas le nom du maître-d′oeuvre, si ce n′est, à travers certaines pièces d′archives, le nom de l′architecte Verron, exerçant son activité à Saint-Malo, et des architectes Bonneau et Rouault [49].

L′ancienne église abbatiale est une église orientéeLe

terme n′est employé que dans l′architecture religieuse. L′église ou la chapelle orientée est un édifice dont le

chevet est exclusivement tourné vers l′est. à

vaisseauLe vaisseau est l′espace intérieur

habituellement allongé et caractérisé par son développement dans la plus grande partie de la hauteur. Une nef est un vaisseau, tout comme un

bas-côté. unique, à transeptCorps transversal

formant une croix avec le corps longitudinal de l′église.

médian et chevetLe chevet est l′extrémité

extérieure d′une église placée du côté du maître-autel. Le chevet est généralement

situé à l′est. à pans coupés construite sur un plan en croix latine.

D′après les plans de 1748, le choeur liturgique occupait la totalité du choeur architectural ainsi qu′une

partie de la croisée du transept.

L′édifice est édifié

en grand et moyen appareil de granite, le grand appareil étant employé

à la base des murs pour répondre à des exigences de solidité.

On pourra constater, en outre, que ladite base des murs est talutée à des fins

de stabilité. La qualité de la mise en oeuvre, le soin apporté à

la construction ont permis à l′édifice de résister aux

épreuves du temps et de parvenir jusqu′à nous en l′état.

Le décor n′est pas absent de la construction. Si les murs sont couronnés

d′une épaisse corniche moulurée agrémentée au sud, entre

la façade ouest et le bras du transept, d′élégants

modillonsPetit support placé sous une corniche, souvent

à usage décoratif., les contreforts

droits sont sommés d′une élégante volute. L′espace intérieur,

dépourvu de couvrementOrgane ou ouvrage limitant par

le haut une baie, une pièce, un vaisseau, etc., était éclairé par des fenêtres

moulurés en plein-cintre.

L′élévation ouest attire le regard et suscite l′intérêt.

Au regard de son emplacement, elle participe en effet, au même titre que la façade

principale du logis des hôtes, à la monumentalisation de l′ensemble abbatial.

Edifiée en moyen appareil de granite, formée par un mur couronné d′un

fronton-pignon triangulaire aux proportions identiques à celui du logis des hôtes,

elle est ouverte d′une élégante porte à arc en segment agrémentée

de pilastresMembre vertical formé par une

faible saillie rectangulaire d′un mur, ayant les caractéristiques d′un

support supportant un entablementCouronnement

horizontal d′une ordonnance d′architecture composé d′une corniche, d′une frise

et d′une architrave. surmonté d′un fronton cintré orné d′une

coquille Saint-Jacques.

Quant à la porte de la nef communiquant avec le cloître, elle

n′est pas sans évoquer une certaine forme de raffinement. Connue

en partie du fait de la nature de son couvrement, qualifié dans les

traités d′architecture « d′arrière-voussure de

Montpellier », cette porte à encadrement architecturé est

une porte à arc plein-cintre et pilastres en bossage, l′arc étant

ici formé de claveauxElément

de l′appareil d′une plate-bande, d′un arc ou d′une voûte,

taillée en forme de coin. en escalier. Le décor est d′inspiration

classique : le vocabulaire décoratif de la partie supérieure suggère

un entablement dorique, le tout étant couronné d′une

corniche. En outre, chaque pilastre est flanqué dans sa partie supérieure

d′un aileron à volutes, chaque volute rentrante étant

agrémentée d′un motif végétal.

Du méandre formé par la rencontre du Trieux et du Dourdu aux volutes qui agrémentent

la porte sud de la nef, il y a, à Coatmalouën, fort heureusement et pour le plaisir des yeux,

des courbes qui introduisent de la fantaisie.

Pour aller plus loin :

Région Bretagne / Inventaire Général du Patrimoine Culturel,

commune de Kerpert, abbaye cistercienne de Coatmallouën, dossier d′Inventaire

sur « Glad » le portail des patrimoines de Bretagne :

voir :

dossier d′inventaire (1986)

voir :

dossier d′archivage (1967)

DUVAL, Michel, « Une abbaye bretonne aux deux derniers siècles de

l′Ancien Régime : Coatmalouen », dans MSHAB, LXIII,

1986, p. 201-217.

BOURGES, André-Yves, « Notes sur l′abbaye de Coatmalouen », dans

Pays d′Argoat. Revue d′Histoire et d′Archéologie des cantons

d′Argoat, n°16, 2ème semestre 1991, p. 1-40.

AMIOT, Christophe, « Abbaye de Coatmalouen. Eléments pour une chronologie

des bâtiments (XVIIème-XVIIIème siècles) »,

dans MSECA, CXXX, 2001, p. 203-223.

1. Ministère de la Culture et de la Communication, base Mérimée, référence PA22089216 : vestiges de l′abbaye de Coatmalouën inscrits par arrêté du 20 avril 1964.

2. FREMINVILLE (Chevalier de). Antiquité de la Bretagne – Côtes-du-Nord, Brest, 1837, p. 334-335.

3. JOLLIVET, Benjamin. Les Côtes-du-Nord, histoire et géographie de toutes les villes et communes du département. Guingamp : B. Jollivet, 1854, tome III, p. 298-299.

4. Archives départementales des Côtes-d′Armor, E 1067. - Confirmation par Conan, duc de Bretagne, de plusieurs fondations faites à l′abbaye de Coatmalouën par le comte Alain, son père, comprenant la « quatrième partie de Pleiaut et toute la terre de Saint-Conan » ; Dom MORICE, I, Pr. 641.

5. Fondée en 1121, l′abbaye de l′Aumône, connu sous le nom de « Petit Cîteaux » était la huitième fille directe dans la filiation de l′Ordre de Cîteaux : vingt-neuf abbayes lui étaient affiliées.

6. LE GOFF, Hervé, Bégard, le petit Cîteaux de l′Armorique, éd. Kelenn, 1980.

7. CISTERNET, Abbayes et Sites Cisterciens d′Europe - Koad Malouen [en ligne]. Disponible sur : http://www.cister.net/fr (pages consultées le 5 mai 2010) ; BOURGES, André-Yves, « Notes sur l′abbaye de Coatmalouen », dans Pays d′Argoat. Revue d′Histoire et d′Archéologie des cantons d′Argoat, n°16, 2ème semestre 1991, p. 13.

8. BOURGES, André-Yves, « Notes sur l′abbaye de Coatmalouen », dans Pays d′Argoat. Revue d′Histoire et d′Archéologie des cantons d′Argoat, n°16, 2ème semestre 1991, p. 10.

9. Id., p. 9 ; TANGUY, Bernard, Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes-d′Armor : origine et signification, Douarnenez, Ar Men-Le Chasse Marée, 1992, p. 284-285.

10. La forme latine Ecclesia Sancti Petri figure dans l′acte de confirmation de la donation de l′abbaye cistercienne de Coatmalouën par le duc de Bretagne Conan IV. Voir Archives départementales des Côtes-d′Armor, E 1067 ; Dom MORICE, I, Pr. 641 ; TANGUY, Bernard, op. cit., p. 98-99.

11. TANGUY, Bernard, op. cit., p. 99, 285.

12. Id., p. 99.

13. Ibid., p. 99.

14. BOURGES, André-Yves, op. cit., p. 27.

15. Id., p. 26.

16. Ibid., p. 26.

17. Ibid., p. 26.

18. Ibid., p. 25.

19. Ibid., p. 25.

20. Ibid., p. 25.

21. BOURGES, André-Yves, op. cit., p. 25.

22. Id., p. 26.

23. Ibid., p. 26.

24. DUVAL, Michel, op. cit., p. 205-207.

25. Archives départementales des Côtes-d′Armor, H 291 ; AMIOT, Christophe, « Abbaye de Coatmalouen. Eléments pour une chronologie des bâtiments (XVIIème-XVIIIème siècles), dans MSECA, CXXX, 2001, p. 206.

26. DUVAL, Michel, op. cit., p. 202.

27. Archives départementales des Côtes-d′Armor, H 298 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 207.

28. DUVAL, Michel, op. cit., p. 207.

29. Id., p. 210 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 207-209.

30. DUVAL, Michel, op. cit., p. 212-213 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 209-212.

31. Archives départementales des Côtes-d′Armor, H 289.

32. AMIOT, Christophe, op. cit., p. 213.

33. Id., p. 214.

34. Archives départementales des Côtes-d′Armor, H 290 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 217.

35. Le paiement d′une table de communion en fer forgé fabriquée par le maître-serrurier Guingampais Fraboulet, intervenu le 23 novembre 1758, semble correspondre à la fin des travaux de construction de l′église abbatiale. Voir Archives départementales des Côtes-d′Armor, H 296 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 218.

36. Archives départementales des Côtes-d′Armor, H 290 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 215.

37. Archives départementales des Côtes-d′Armor, H 290 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 215.

38. DUVAL, Michel, op. cit., p. 216. D′après André-Yves Bourgès, il y eut environ une demi-douzaine de moines à Coatmalouën au cours des deux derniers siècles de l′Ancien Régime (6 religieux en 1667, 5 en 1669, 8 en 1729, 6 en 1728, 4 en 1783), voir BOURGES, André-Yves, op. cit., p. 30.

39. Archives départementales des Côtes-d′Armor, 1 Q 131 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 223.

40. AMIOT, Christophe, op. cit., p. 223.

41. Id., p. 223.

42. Archives départementales des Côtes-d′Armor, 1 Q 131 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 223.

43. Archives départementales des Côtes-d′Armor, 1 Q 131 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 223.

44. Archives départementales des Côtes-d′Armor, 1 Q 131 ; AMIOT, Christophe, op. cit., p. 223.

45. TANGUY, Bernard, op. cit., p. 99.

46. L′ordonnancement est d′une régularité implacable : chaque fenêtre mesure 1,42 m de large, la porte d′entrée 1,63 m de large et les trumeauxPan de mur entre deux embrasures au même niveau 2,62 m.

47. AMIOT, Christophe, op. cit., p. 215.

48. Archives départementales des Côtes-d′Armor, 1 Q 131.

49. AMIOT, Christophe, op. cit., p. 216.