« (...) un des plus gracieux édifices

du seizième siècle » 1.

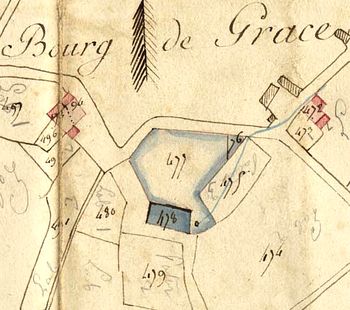

Edifiée à l′orée du XVIème siècle,

à l′emplacement d′une fontaine sacrée,

l′église paroissiale Notre-Dame de Grâces figure parmi les joyaux

de l′architecture bretonne. Bien moins connue que la basilique Notre-Dame du

Folgoët ou la chapelle Sainte-Barbe du Faouët, elle n′est toutefois

pas sans rappeler les riches heures de la construction religieuse bretonne. Ce sanctuaire

d′une grande qualité architecturale, qui fut un centre de pèlerinage

marial actif sous l′Ancien Régime, a fait l′objet d′une mesure

de protection au titre de la législation sur les monuments historiques au début

du XXème siècle 2.

Pour avoir donné son nom officiellement à la commune de Grâces en

1794 3, cette église constitue sans nul

doute un des éléments les plus emblématiques du patrimoine architectural local.

La tradition rapporte qu′un premier sanctuaire en terre fut édifié par un moine franciscain

à proximité du lieu-dit La Boissière, ar Veuzid en breton. Dédié initialement

à saint Michel, ce premier sanctuaire était situé sur le territoire de la trève de Saint-Michel,

en la paroisse de Plouisy 4.

Bien que l′acte de fondation de cette chapelle ait disparu, les origines de ce sanctuaire semblent

étroitement liées à la reine Anne de Bretagne, ainsi que permet de le supposer la

présence affirmée des armes du duché de Bretagne figurant sur l′élévation

sud au-dessus de chaque porte. Le volume, les dimensions et les caractéristiques architecturales de

l′édifice plaident d′ailleurs en ce sens. Expression matérielle de la foi et de

la piété d′Anne de Bretagne, cette chapelle est aussi le témoignage de la puissance

politique de sa principale bienfaitrice.

La chapelle a été construite sur une portion de terre léguée par la

famille Hingant de Kerisac qui, en contrepartie, fit aposer ses armes au-dessus du portail

occidental (« de sable à trois épées d′argent garnies d′or

rangées en fasce les pointes en bas » 5).

Le maître-d′oeuvre de cette chapelle fut un cordelier du couvent de Guingamp, Pierre Bilsic, dont un ancien

nécrologe déclare qu′il mourut le 12 février 1518 6.

Ainsi, selon René Couffon, une note du 3 mars 1647 rapporte que « Ce fut le R. P. F. Bissit, profes. de

l′ancien couvent, qui fut cause du bâtiment de la chapelle Notre-Dame de Grâces et la sollicita autant par

sa piété et bon exemple et par la dévotion qu′il portait à la Vierge que par les soins et

instructions pour l′entreprise du bâtiment » 7.

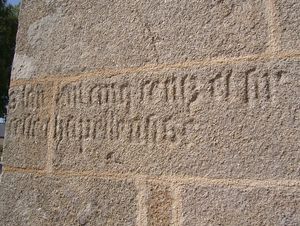

Comme l′indique, en outre, l′inscription sculptée en caractères gothiques sur un contrefort de la tour,

à proximité de ce même portail, les travaux de construction de la chapelle débutèrent

le 12 mars 1506 :

« Le dozième jour de mars l′an de grâce mil cinq cent et seix

fust la première pierre de cette chapelle assise »

La pose de la charpente fut réalisée le 5 février 1508. Tel est, en effet, le message délivré

depuis plus de cinq siècles par une autre inscription également sculptée en caractères gothiques sur

une sablière de la nef :

« Le cinquiesme jour de febvrier l′an M. Vcc et VIII

fut le boies de ceste chappelle assis ouquel temps

estoient maistre Jean Le Dirvec recteur de la paroisse

de Plouisy et governeurs de la dicte chapelle Jehan

et autre Jehan Le Bellec »

Administrée à l′origine par deux gouverneurs placés sous la tutelle

du recteur de la paroisse de Plouisy, la chapelle fut cédée aux Cordeliers de

Guingamp au début du XVIIème siècle 8.

René Chomard, alors gouverneur de la chapelle, fut en effet sollicité par les moines

franciscains dont le couvent avait été incendié en 1591 par le prince de Dombes.

Cette donation fut faite avec le consentement de la duchesse de Penthièvre, Marguerite de Luxembourg,

lequel consentement fut ratifié par lettres patentes du roi Henri IV le 10 mai 1605 9.

Le sanctuaire, qui abrita dès lors une relique de la Vraie-Croix, ainsi que les restes du bienheureux

Charles de Blois, fut dédié à Notre-Dame de Grâces ou de Toutes-Grâces et

à saint Barthélémy le 13 août 1607 10.

La chapelle fut ainsi en grande vénération sous l′Ancien Régime. Mais, les Cordeliers, qui

principaux artisans de cette prospérité et de cette renommé, en furent chassés en 1791,

tandis que les reliques de « Très Haut, Très-Puissant et Très-Excellent prince Charles

de Chastillon (dit de Blois) » 11, ainsi que le soulignait

une inscription figurant sur le reliquaire, furent en partie détruites au cours d′un incendie du choeur

survenu dans la nuit du 16 au 17 mars 1829. La foudre tomba en outre sur le clocher le 4 septembre 1874 12.

1. JOLLIVET, Benjamin. Les Côtes-du-Nord, histoire et géographie de toutes les villes et communes du département. Guingamp : B. Jollivet, 1854, tome III, p. 110

2. Ministère de la Culture et de la Communication, base Mérimée, référence PA22089173 : église classée par arrêté du 1er juillet 1907.

3. TANGUY, Bernard. Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes-d′Armor : origine et signification. Douarnenez, Ar Men-Le Chasse Marée, 1992, p. 74.

4. MESNARD, Maurice. « L′église Notre-Dame de Grâces-Guingamp », dans MSECDN, t. CX, 1981, p. 49.

5. Id., p. 50.

6. MERLET, François. « Notre-Dame de Grâces », dans Congrès archéologique de France, CVIIe session, 1949, p. 228.

7. COUFFON, René. Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1939, p. 139.

8. François Merlet signale que le gouverneur René Chomard céda son bénéfice aux Cordeliers dès 1600, MERLET, François, op. cit., p. 229. Selon Maurice MESNARD, la chapelle fut donnée aux Cordeliers le 3 octobre 1602, MESNARD, Maurice, op. cit., p. 52. Quant à René Couffon, il indique que c′est en 1605 qu′intervint cette donation, COUFFON René, op. cit., p. 139.

9. MERLET, François, op. cit., p. 229.

10. Id., p. 229. La bulle de dédicace de Notre-Dame de Grâces fut obtenue du pape Paul V par l′évêque de Tréguier Adrien d′Amboise.

11. MESNARD, Maurice, op. cit., p. 53.

12. COUFFON, René op. cit., p. 139.